紀念國父孫中山先生逝世百年暨抗戰勝利、臺灣光復八十週年—華東行有感

圖文:凃超翔

從屈辱到奮起—中華民族的蛻變

一、南京靜海寺–南京條約史料陳列館:

清道光廿二年(西元1842年)

自詡為天朝的清廷,在第一次鴉片戰爭中面對不到兩萬之英軍,動員了綠營、八旗等約廿萬的軍隊,欲以兵力優勢擊敗英國。而英軍除了兵力處於劣勢外,在兵艦、武器、訓練等各方面均佔據極大優勢,尤其兵艦與武器的製造工藝,清軍更是落後英軍一百多年。如此巨大的科技差異,使得英軍僅以69人陣亡的極小損失便獲得戰爭的勝利。清廷的慘敗,最具體的代價就是在泊於南京靜海寺外、下關江面的英軍旗艦「汗華麗」號上,簽訂了喪權辱國的南京條約。除了賠償鉅額的軍費及鴉片煙的損失,還被迫開放五口通商(廣州、福州、廈門、寧波、上海),更重要的是割讓香港予英國。這也是中國近代史上第一次割讓土地予外國,清廷被迫打開閉關鎖國的大門,開啟不平等條約先例。自此之後列強紛紛仿效,從此不平等條約紛至沓來,中華的屈辱由此開始。

二、南京中山陵–國父遺言,不要忘記:

民國十四年(西元1925年)

一手擘劃推翻滿清、肇建中華民國的中山先生,多年的奔走革命、積勞成疾,不幸於三月十二日病逝北平。一百年後,我們站在中山陵祭堂中山先生坐像前,除了向中山先生行禮以表達敬意外,心裏不禁想起國父遺囑中最後的叮嚀:「最近主張開國民會議及廢除不平等條約,尤須於最短期間,促其實現。是所至囑!」

是的!直到國父逝世前,從簽訂南京條約以來的種種不平等條約,如同枷鎖一般栓在中華民族身上已經八十餘年。中山先生雖努力推倒封建迎來共和,卻仍無法擺脫種種不平等條約的束縛、限制了民國的發展。是故在遺囑中不忘叮嚀著我們,廢除不平等條約這件事「尤須於最短期間促其實現」,否則民國何以卓立於世界,為列邦所公認?

三、上海外灘–紙醉金迷的十里洋場:

清道光廿三年(西元1843年)

拜南京條約所賜,上海成為五口通商的其中之一。前一年還是「泥灘」的外灘,變成上海近代開發的起點。南京條約簽訂後,英國選定此處作為港埠,上海最主要的地區也幾乎成為英租界。外灘成為商埠後,世界各國許多銀行、洋行、報社、總會及領事館等也開始在此雲集,外灘逐漸變成了全中國的政治、商務和金融中心。

一百八十餘年後,我們搭著遊輪夜遊黃浦江,看著外灘上這些壯麗的百年建築,想像著百餘年前各國商船滿載著貿易商品絡繹不絕地停靠在外灘商埠前卸載的盛況。而這樣的盛況對於簽訂南京條約後的清廷而言,代表著清廷與英國的貿易由順差變成逆差,並且持續不斷巨大化。紙醉金迷的十里洋場,正逐漸侵蝕著清廷復興的元氣,自此之後再難恢復「康雍乾盛世」的榮景,大廈將傾的頹勢已然顯現。

四、上海四行倉庫舊址–死守東戰場的八百壯士:

民國廿六年(西元1937年)

淞滬會戰後期,投入會戰之國軍精銳傷亡已達三分之一,在已粉碎日軍「三月亡華」之誑言後,國軍八十八師決定留下五二四團第一營留守四行倉庫,以吸引日軍目光、達到掩護大部隊向西撤退之目的。

如今八百壯士的故事已然過去八十八年,四行倉庫的建築仍然聳立在蘇州河畔,倉庫四周熙來攘往的人群與車水馬龍的繁華,早已取代當年戰場的肅殺氛圍。但當年奮戰四晝夜的孤軍、冒死送國旗的楊惠敏、振奮人心士氣的升旗典禮,到最後不幸遇害的謝晉元團長,這些畫面仍歷歷在目,鮮活地在每一個中華兒女心中重播,未曾遺忘…

五、崑山亭林園–天下興亡匹夫有責的亭林先生:

明崇禎十二年(西元1639年)

應陸軍軍官學校華東校友會的邀請,我們來到顧炎武先生的故鄉–崑山。我們這一輩人在中學時,都曾讀過顧炎武先生在日知錄中一篇名為「廉恥」的文章。讓我們在仍是少年懵懂年紀,就知道「人不可以無恥,無恥之恥,無恥矣!」、「恥之於人大矣!為機變之巧者,無所用恥焉!」、「故士大夫之無恥,是謂國恥!」。當年求學讀至此處,內心無比震撼!一轉眼時光匆匆而逝,當年的少年也年已過半百,廉恥仍在心中長存,不敢或忘!

在崑山與華東校友們同聚,雖然多數校友大都素昧平生,但完全沒有陌生人的生疏!雖是初次見面卻是一見如故、勾肩搭背,話匣子一開,侃侃而談、瞬間熱絡,我想這就是黃埔人身體裏流著一樣熱血、愛國的血液,親愛精誠的校訓,使我們在很快的時間內拉近彼此的距離,讓我們的心更加團結在一起!

六、南京師範大學–兩岸青年共享文化根脈

南京師範大學前身起源於清末的三江師範學堂,民國以後在上述原址籌建南京高等師範學校。後因軍閥混戰、日軍侵華等因素,學校幾經更名與遷址,陸續使用過國立東南大學、國立中央大學等名稱,後又合併金陵女子大學。中共建政後經過數次整併,使成今日南京師範大學現況。

神州易色後,國民政府遷臺,許多國立中央大學的師生及校友隨政府來臺。最初多在國立臺灣大學繼續學術研究與教學工作,但這些師生與校友仍熱切期盼自己的母校能夠在臺復校。後經教育部議決,同意在臺將國立中央大學復校!同樣的事情也發生在金陵女子大學校友身上,但因金陵女子大學最初就是外國教會籌辦的私校,在教育部沒有明確支持、設立大學的門檻又高的情況下,金陵女子大學的校友們,便退求其次,轉而在臺北縣購地籌辦中學,創辦「金陵女中」,間接完成復校的心願。簡而言之,大陸的南京師範大學與臺灣的國立中央大學、金陵女中,其實校史中有著同樣的淵源,兩岸分治後仍秉持著同樣的理念持續在兩岸作育英才,為國家培植著未來的棟樑與主人翁。

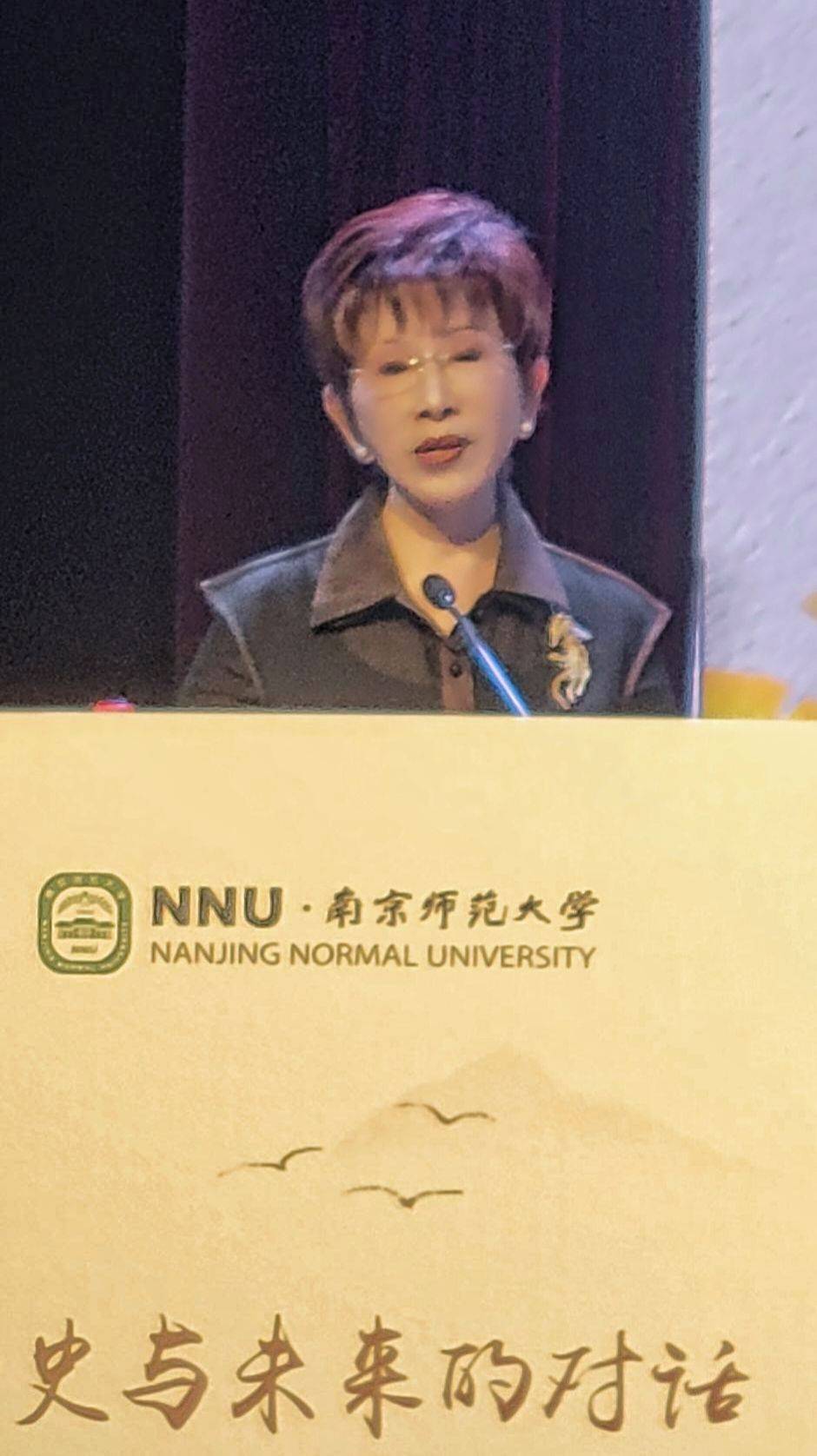

而一直以來我個人非常欣賞的中國國民黨前主席洪秀柱,她此次以中華青雁和平教育基金會董事長的身分,應南京師範大學的邀請,在南京師範大學為學生們做了一場生動活潑的演講。在這場演講中,柱柱姊對於中華文化傳承的見解尤為獨到。她在演說重點中特別提出:重德行、重踐行是我們中華文化的固有優良傳統,而青年在成長過程中需以品德為根基、以行動為擔當!而這也應該是目前兩岸青年們所應共同追求的目標,因為中華文化就是兩岸青年們所共享的文化根脈!而我們要努力做好的就是為兩岸的青年們搭建交流的平臺,讓他們能自然交流、增進瞭解,進而在未來能有機會攜手合作、為兩岸的互利發展與和平穩定創造更好的契機,這就是柱柱姊一再強調的「用壯育青」的最佳實踐!

七、結語:

歷史就是這麼地讓人又愛又恨!

一個喪權辱國的南京條約,將清廷認為不痛不養的一個邊陲小島割讓予英國,英國卻因在遠東獲得一個優良港口而雀躍不已。當英國將法律、教育及社會制度引進香港,為香港人民的思想提早帶來了革命!孫中山先生就曾直言,其革命思想的萌芽,便是起源於對香港社會面貌改善的感悟。而後中山先生為了革命創立了興中會,更特意將總會從檀香山遷移於此,香港就此成為中山先生謀劃革命起義的重要基地。我們甚至可以說,南京條約的簽訂,加速了清廷覆滅的腳步,更間接推進了民國肇建的期程。

同樣的,在南京條約簽訂前,上海只是個絲綢以及茶葉、紡織業的小型商貿集鎮。隨著南京條約的簽訂,閉關鎖國的大門開啟,租界的設立、大量的外國商人、買辦與外省移民湧入、上海逐漸取代廣州成為全中國最大的貿易港口。雖然上海很多地方依舊「中國人與狗不得進入」,但上海的燈紅酒綠,仍然成為許多人淘金的天堂,為日後的「東方華爾街」的繁華而勤奮努力!

當屈辱成為努力的動能,蛻變便會悄然發生!

當繼承中山先生遺志的國民政府完成北伐,開啟黃金建設的十年。後日軍侵華,國民政府又肩負起衛國重任,完成包含淞滬會戰在內的廿餘次會戰及數萬次大小戰鬥。終於贏得歐美的尊重。在民國卅二年與英美簽訂平等新約,同時在英美的促成之下,陸續與法國、加拿大等國家簽訂平等新約,自此百餘年來束縛在中國身上的不平等條約已基本解除。中山先生的遺願終得實現!中華民族迎來雪恥圖強的勝利曙光!

從南京條約開始,七百多個不平等條約、兩百多萬平方公里領土的割讓、超過十三億兩白銀的賠償。百年來的屈辱成為中華民族不懈努力奮發的動力。光緒帝的百日維新、師夷長技以制夷的洋務運動、中山先生的革命志業,一直到國民政府廢除不平等條約,中華民國依靠著幾代人接力的努力奮起,終於洗刷屈辱,自信地站上世界四強之林!

雖然後來的兩岸因內戰而分治,但兩岸的中華民族並沒有停下奮起的腳步。在臺灣,我們曾拼出經濟起飛,成為亞洲四 小龍之首,成就過「臺灣錢淹腳目」的年代;而大陸也經過不斷地努力,成為世界第二大經濟體,自信且無懼地在世界崛起。倘若兩岸領導人能偋棄私見,以更宏觀的視野及更開闊的格局,為兩岸促成更多的交流與互信、減少些敵意與挑釁,相互鼓勵、彼此督促,攜手努力、一起奮起。只要我們能不忘過去且以史為鏡,那麼兩岸定能迎來中華民族的再次蛻變,卓然立於世界之林!