馬關條約的影響:改變東亞命運的歷史分水嶺

文:羅際琴

壹、前言:從一紙條約看近代中國的命運轉折

1895年春,清廷與日本於今日本山口縣下關市簽訂《馬關條約》。這不僅是甲午戰爭的結果,更是中國近代歷史的重大轉折點。《馬關條約》不僅代表清朝在軍事與外交上的失敗,也揭示傳統政體完全無法適應現代國際秩序,其政治、軍事、經濟與社會影響深遠,不僅動搖了清朝政權的根基,也加速東亞列國權力的重組。

130年後的今天,我們回顧這段歷史,不只是為了記取這頁國恥,更是為了從中理解國防、改革與民族意識的深刻意義。

貳、《馬關條約》內容概述

《馬關條約》於1895年4月17日,由清朝重臣李鴻章與日本首相伊藤博文簽訂,條約內容包括:

一、清廷承認朝鮮為「完全獨立自主之國」,不再為清朝藩屬;

二、割讓遼東半島、台灣及澎湖列島給日本;

賠償軍費2億兩白銀,分七年付清,年息5厘;

三、開放沙市、重慶、蘇州、杭州為通商口岸;

四、允許日本商人於中國設廠製造;

五、雙方日後如有其他最惠國待遇,彼此自動享有。

這份條約既是日本帝國主義擴張的成果,也是中國積弱不振的國恥。

參、對中國的影響

一、喪權辱國,主權嚴重受損

割讓領土是對主權的重大侵犯。台灣與澎湖自此受日本殖民統治長達50年,遼東半島儘管因三國干涉(俄、德、法)被迫歸還,但清朝也因此在2億兩賠款外,再額外支付3000萬兩贖金。

更甚者,朝鮮的「獨立」名義上是自主,實則意味中國完全喪失對朝鮮的宗主權,失去長期在東亞的戰略與文化影響力,也讓日本得以順理成章介入朝鮮內政,最後於1910年將其併吞。

二、沉重賠款,導致財政危機

2億兩白銀的賠款相當於清廷兩年歲入,這筆巨款由英、德等列強提供借款,實際上讓中國經濟更深受外資操控。清廷為還款,增加沉重的賦稅,民間痛苦加劇,社會不安蔓延。

日本則利用這筆鉅款大舉強化陸軍、發展海軍、擴充工業,迅速轉為新興強權,顯現出「以戰養國」的現代國家財政思維,與清廷傳統財政體系形成強烈對比。

三、列強蜂擁而至,加速瓜分中國

甲午戰敗使列強意識到中國已無反抗能力,自1897年起掀起「租借港灣、劃分勢力範圍」的浪潮:

德國租膠州灣;

英國佔領威海衛、租借新界;

俄國租大連與旅順;

法國租廣州灣。

中國宛如待宰羔羊,遭列強環伺,開啟了近代史上著名的「列強瓜分中國時期」。

四、政治震盪,掀起改革與革命浪潮

甲午之敗震醒不少士人與改革派,掀起「變法圖強」的聲浪:

康有為、梁啟超等人倡導君主立憲,引發戊戌變法;

清廷展開新政改革,興辦新式學校、編練新軍;

孫中山、黃興等革命者則主張推翻滿清專制,最終導致辛亥革命與中 華民國的誕生。

正因國恥當頭,才喚醒民族自覺與現代國家意識。

肆、對日本的影響

一、國力大幅躍升,邁入帝國時代

甲午戰爭的勝利與鉅額賠款,為日本帶來巨大經濟資源,使其得以:

1. 強化陸軍,擴建海軍,發展重工業;

2. 強化中央集權,建構現代官僚體制;

取得台灣作為南進的戰略基地,進一步布局朝鮮與東南亞。

日本自此躍升為亞洲第一強國,並在1905年日俄戰爭中打敗俄國,徹底確立其帝國地位。

二、帝國主義思維與民族主義同步高漲

甲午戰勝不僅強化日本軍事與經濟實力,也激發其強烈民族自信。民間掀起「大和民族優越論」,政府則以「皇道」為名推行軍國教育,日後逐步走向軍國主義,為東亞帶來更大戰爭災難。

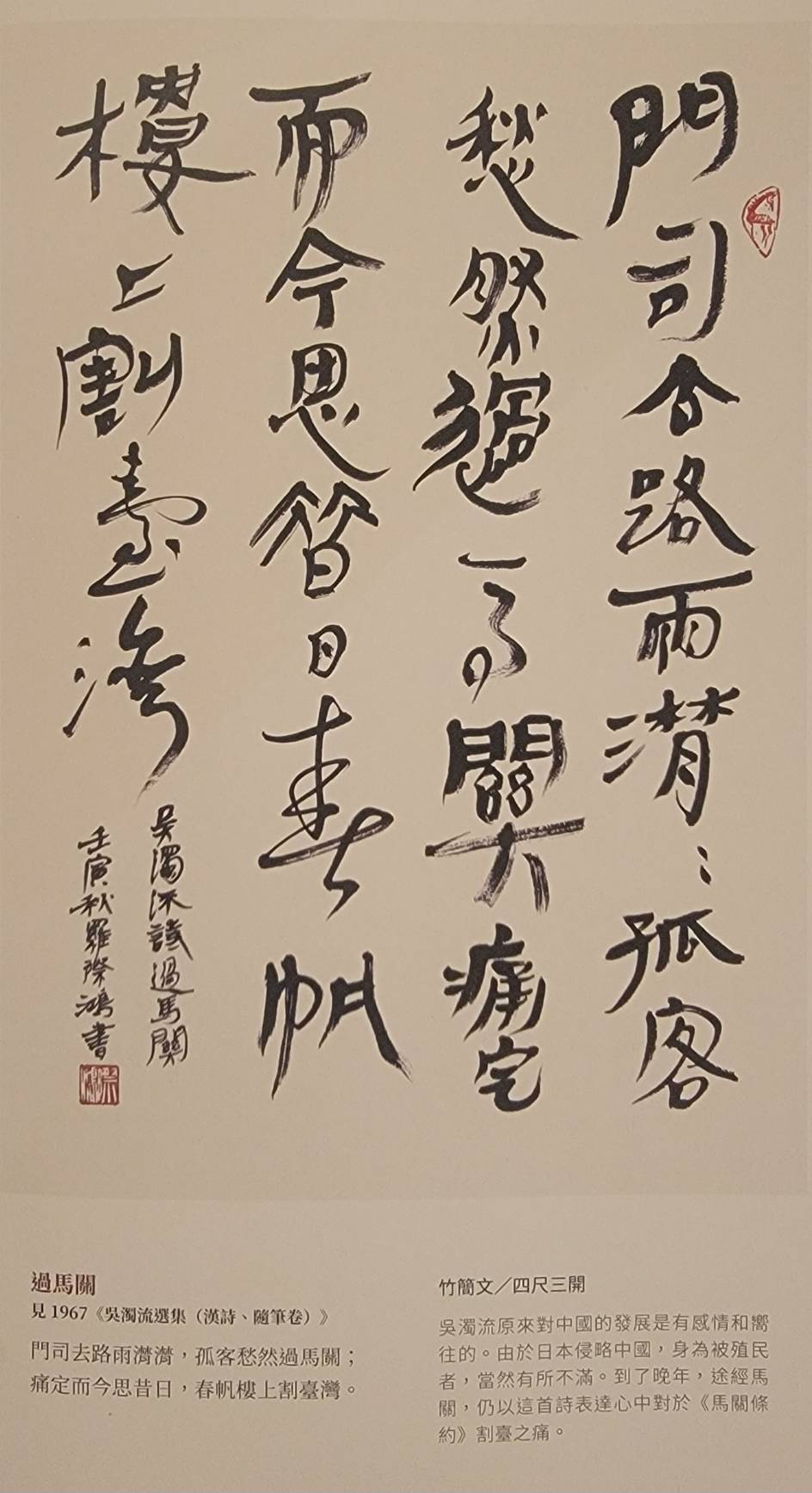

伍、對台灣的影響

一、台灣進入殖民時代

台灣被割讓後,曾短暫成立「台灣民主國」以示抗日,但遭迅速鎮壓。自此日本統治台灣五十年,推行嚴厲殖民統治,並延續劉銘傳、沈葆楨等對台灣的現代化建設:

興建鐵道、公路、水利;

實施戶口調查、土地改革;

發展糖業、礦業等殖產事業。

雖帶來部分現代化成果,但主在攫取台灣資源,供給‘’日本母國’;同時也壓抑本土文化、實行皇民化教育,致使台灣人民身分認同出現裂縫,影響至今。

陸、對朝鮮半島的影響

在《馬關條約》中,清廷被迫「放棄」朝鮮,表面上獨立,實質上從此落入日本勢力控制。1895年乙未事變、日本暗殺朝鮮王妃閔氏,朝鮮淪為日本傀儡,並於1910年被正式吞併,結束李氏王朝的統治。

朝鮮的悲劇,正是「失去大國保護」後的直接結果,亦反映清朝失勢的連鎖反應。

柒、總結:歷史的教訓與警醒

《馬關條約》是一紙條約,更是一記重錘。它使中國失去領土、喪失尊嚴,激發改革也導致動盪;它讓日本崛起,也埋下東亞戰火的伏筆;它改變了台灣的歷史軌道,讓朝鮮從一國獨立走向被併吞。

對今日的我們而言,這段歷史不應僅止於「記憶」或「哀悼」,更應轉化為前行的力量。國家的獨立,建基於堅實的國防;民族的尊嚴,根植於自覺的改革。唯有深刻記取馬關條約的教訓,才能確保歷史不再重演。